Honestidade, além de uma virtude em desuso, é uma política que facilmente se confunde com grosseria. Sua raridade se deve a sua difícil reprodução, afinal, não se pode copiar ou fingir honestidade sem desvirtuar-lhe o sentido último. Mas é isso que fazemos a maior parte do tempo, em nome das instituições humanas, e quem sabe até de nossa sobrevivência.

Criar ilusão de honestidade já é uma ciência exata, da qual faz parte a produção musical, o marketing, a moda, a maquiagem. Nem o artista independente escapará ileso desse olho de furacão, não importa quão reclusa e despretensiosa seja sua produção.

A marca sonora dessa motivação é o que ficou conhecido como Lo-fi, que ironicamente remete a um retrato de baixa fidelidade da realidade. Como a honestidade, esse é um efeito melhor produzido em condições precárias: o porão da própria casa, o instrumento surrado no qual você aprendeu sua música favorita, e um coração destroçado.

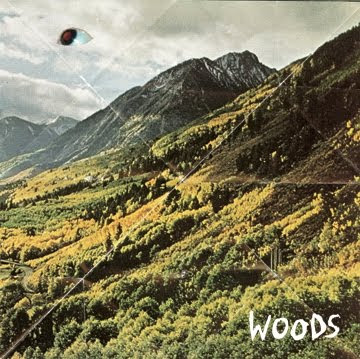

O resultado geralmente é desastroso. E quando Robert Pollard e Bill Calahan pareciam sozinhos o disco de 2009, intitulado “Songs of Shame” do Woods se reúne a eles. A gravação em fita adquiriu uma propriedade de artefato raro que só se preserva em ouvidos românticos (quase sectários) que vergonhosamente ainda se apegam a essas excentricidades, se comovem com a exaltação desses tímidos poetas, imersa em chiado e eco. A dor que o poeta deveras sente, em baixa fidelidade, torna-se tão real que mal distinguimos da nossa própria.

Os dias parecem contados para essa forma já tão obsoleta de gravação – não tanto pela tecnologia, e nem pela desestimulante proliferação de artistas caseiros de ambições megalomaníacas – mas por conta de nosso cinismo.

Zoon Politikon que somos, estaríamos extintos sem uma salutar ilusão de expectativas alheias e próprias. Sem isso o mundo torna-se apenas uma cadeia alimentar sem propósito, na qual a balança pende para a destruição em vez da criação. Portanto não se trata de acabar com a ilusão, e sim de adicionar a ela alguma beleza que não se pareça apenas com vaidade.